いしかりふれあいDAY

毎月第1・3日曜日は、家族の時間を過ごしましょう

いしかりふれあいDAY

毎月第1・3日曜日は、家族の時間を過ごしましょう。

親子のふれあいの時間は、良好な親子関係を築くだけでなく、子どもの社会的なスキル(ルールやマナーの理解)の習得や学習意欲の向上につながります。

家庭で学ぶ力を育てる9つのポイント

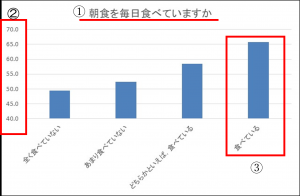

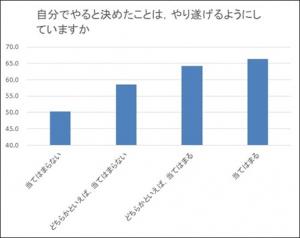

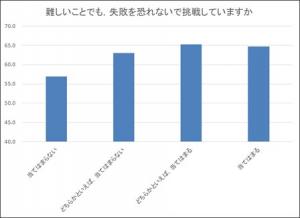

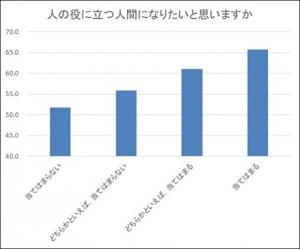

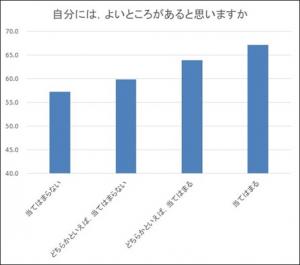

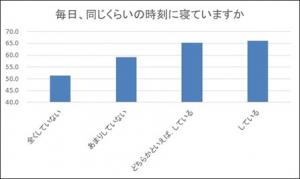

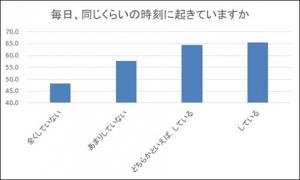

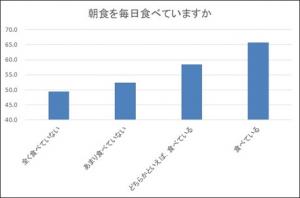

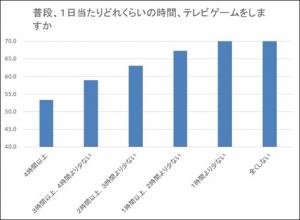

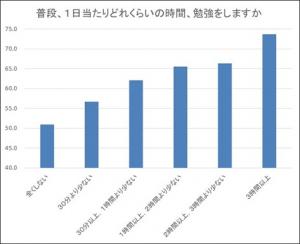

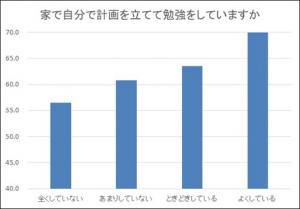

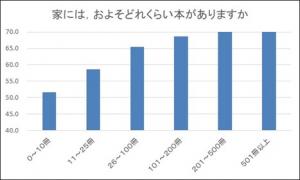

グラフは「全国学力・学習状況調査」(小学校6・中学校3)における「教科に関する調査」と「生活習慣や学校環境に関する質問紙調査」の関連を表したものです。グラフからわかる9つのポイントを参考にして、ご家庭の状況にあわせて、できることから始めてみましょう。

グラフの見方

次から紹介するグラフでは、現在のご家庭の状況が、教科の平均正答率と関連があるのか、その傾向を見ることができます

- 質問内容は、全国学力・学習状況調査「質問紙調査」の質問項目です。

- 「教科に関する調査」の実施教科合計の平均正答率です。

- この質問に「食べている」と答えた子ども全体の平均正答率が66%程度であったということを表しています。

このグラフからわかることは、「毎日朝食を食べている」子どもほど、学ぶ力も向上する傾向にあるということです。

令和4年度全国学力・学習状況調査の結果からわかる9つのポイント!!

夢や目標の話をしましょう

「やる気」が学ぶ力の原動力

興味のあることをきっかけに、難しいことにも挑戦した経験や、あきらめずにやり遂げた経験から、子どもは自分に自信をつけていきます。

ときには、「失敗したらどうしよう」と不安になるときもありますが、そんな時は、励まし、アドバイスをしてあげてください。

家族の一員としての役割を持たせましょう

「家族の一員」は「社会の一員」へのステップ

お手伝いは子どもの成長に欠かせません。親が喜ぶ姿は、子どもにとっても喜びです。家族の一員として、役割があることを誇りに感じ、自主性や責任感も芽生えるでしょう。

部屋の整理整頓、食器の片付けなど何かできることを具体的に与えましょう。お手伝いの後 「ありがとう」と伝えることも忘れずに!

役に立った体験が自己肯定感・自己有用感につながります

日ごろからコミュニケーションを心がけましょう

「ほめ言葉」は心の栄養

子どもはいつも「自分のことをわかってほしい」と思っています。忙しくてもできるだけ時間をとり、とにかく子どもに話しかけましょう。直接話しかけることができないときも、子どもの姿をきちんと見て気持ちをつなぎましょう。

早寝・早起きで生活リズムを作りましょう

生活リズムを完成させるのは「大人の役目」

早寝・早起きを基本に生活リズムを整えると、身体の調子がよくなり、学習への意欲もアップします。子どもが毎日、よい状態で学習に臨めるよう、声かけし定着させましょう。

朝ごはんを毎日食べさせましょう

朝ごはんは「子どものエネルギー」の源

朝食は、脳の活性化、健康な身体づくりにつながります。集中力アップ!やる気もアップ!忙しいご家庭も、簡単なものでよいので朝食を食べる習慣を!

朝食をきちんと食べて、身体と頭を目覚めさせることが大切です。

ゲームやスマホを使う時はルールをつくりましょう

子どもの周りには「誘惑」がいっぱい

子どもがゲームやスマホを使う時は、子どもと一緒に話し合って、詳しいルールを決めましょう。時間・使い方・大人の目・・・ルールを決めたら、家族で守ることを徹底しましょう!家族の理解と協力が必要です。大人が一緒にルールをつくり、徹底することが大切です。

スマートフォン等の普及により、子どもたちがさまざまな電子メディアに触れる機会が増えてきています。

また、学校でも電子メディアに触れる機会がますます増えてきています。

電子メディアは、これからのデジタル社会を生きていく上で、 重要な情報交換ツールであり、子どもたちがそれらのスキルを身に付けることは必要不可欠です。

また、子どもたちが電子メディアの使用ルールやマナー、上手な付き合い方を身に付けることはとても大切なことです。

↓ ルール作りのヒントは下記のリンクへ

家庭学習を習慣化させましょう

家庭学習により確かな学力が身につきます。

毎日、一定時間、家庭学習を続けることにより、自ら進んで学ぶ習慣が身につきます。毎日続けることで、やがて、当たり前の習慣になり、子どもの「学ぶ力」につながります。

でも、習慣の定着はそう簡単にはいかないものです。大人の見守りが必要です。根気強く大人の声かけを!

家庭で自分にあった計画を立てさせましょう

「自ら学ぶ力」は学力を支える力

計画を立て、取組を継続することで、家庭学習の習慣化や生涯にわたって学び続ける力を育むことにもつながります。

また、効果的な時間の使い方を身に付けることができ、家庭での時間の過ごし方を振り返ることにつながります。

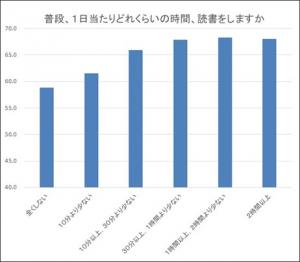

読書の効果は無限大

大人が読書する姿を見せるのも効果的です

読書で、集中力アップ、読解力・想像力アップ、語彙力アップ、表現力アップ!!

特に読解力のアップは、教科書に書かれている内容を読み取ることができる、授業の内容もよく理解することができるようになります。

身近な場所に本を置きましょう。大人が一緒に読書習慣を作ることも大切です。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育部 社会教育課

〒061-3217 北海道石狩市花川北7条1丁目26番地 石狩市民図書館

電話:0133-72-3173 ファクス:0133-74-2249

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。