国民年金

国民年金制度

- 国民年金は、老後の生活、病気やけがで障がいを負ったとき、死亡により残された遺族の生活を経済的に支えることを目的に国が運営する社会保障制度です。

- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員が国民年金に加入しなければなりません。

-

日本年金機構ホームページ「国民年金の加入と保険料のご案内」(外部リンク)

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなど、わかりやすく動画でご案内しています。

加入者の分類

必ず加入しなければならない方

- 第1号被保険者:農業・漁業・商工業などの自営業者や学生・専門学校生・無職の方(2号、3号に該当しない方)

- 第2号被保険者:厚生年金または共済年金の加入者(65歳未満の方に限る)

- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望すれば加入できる方(任意加入)

- 日本在住の60歳以上65歳未満の方 ※保険料の納付は原則、口座振替のみ

- 海外在住の20歳以上65歳未満の日本人 ※保険料の納付は納付書払い(国内協力者による納付)、口座振替、カード払いが選択できます

- 昭和40年4月1日以前の生まれで65歳以上70歳未満の方(受給権のある方は加入できません) ※保険料の納付は原則、口座振替のみ

※20歳から60歳までの全ての期間の各種年金保険料を納めている方は加入できません。

※任意加入中の保険料は免除申請できません。

国民年金の加入手続き

退職・結婚・離婚などで国民年金の資格が変わるときには、手続きが必要になります。

| 手続きが必要なとき | 国民年金グループの変更 | 手続き先 |

|---|---|---|

| 厚生年金・共済組合の加入を辞めたとき ※退職など |

第2号→第1号 |

市役所 |

| 厚生年金・共済組合加入の配偶者に扶養されることになったとき |

第1号→第3号 |

配偶者の勤務先事業所 |

| 第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき ※パート収入増加や離婚など 第3号被保険者の配偶者が厚生年金・共済組合の加入を辞めたとき |

第3号→第1号 |

市役所 |

【手続きに必要なもの】

- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)

- 脱退(喪失)証明書または離職票等

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

※市役所に行くことができない方は郵送でも手続きができますのでお問い合わせください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

国民年金の変更手続き

国民年金に加入中の方の住所が変わったとき、婚姻・離婚等で氏名が変わったときの届出は不要です。

※年金手帳の表記はご自身で記載してください。

国民年金保険料(令和7年度月額)

- 令和7年度(令和7年4月~令和8年3月分)の国民年金保険料は 月額17,510円 です。(保険料の額は、毎年度ごとに物価や社会情勢の変化により、変わることがあります。)

※令和8年度(令和8年4月~令和9年3月分)の国民年金保険料は 月額17,920円 です。

- 希望により、付加年金を受けるために月額400円の付加保険料を納めることもできます。(申請した月から納付可能です)

※マイナンバーカードをお持ちの方は、付加保険料納付申請についてマイナポータルを利用した電子申請が可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

国民年金保険料の納付方法

【納付書での納付】

国民年金の保険料は、日本年金機構から送付される納付書を利用してお近くの金融機関やコンビニで納付できます。

※コンビニで支払う場合は納付額が30万円未満の場合に限ります。

【決裁アプリによる納付】

納付書に印字されているバーコードを読み取ることで、スマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決裁で納付できます。

<対象決裁アプリ(五十音順)> auPAY、d払い、PayB※、PayPay、楽天ペイ

※PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む

※バーコードが印字されない納付書(30万円を超える金額の納付書等)については利用できません。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

【口座振替での納付】

本人または家族名義の口座から保険料を納付できます。※印鑑やサインの必要のないネット銀行は指定できません

手続き場所:市役所(各支所含む)、年金事務所、金融機関窓口

※道内各年金事務所の所在地は、下記リンク「道内各年金事務所の所在地」をご覧ください。

手続きに必要なもの:通帳(またはキャッシュカード)、金融機関届出印、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記リンク「個人の方の電子申請」をご覧ください。

-

日本年金機構ホームページ「道内各年金事務所の所在地」(外部リンク)

街角の年金相談センターでは手続きできません -

日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請」(外部リンク)

【クレジットカードでの納付】

本人または家族名義のクレジットカードで納付できます。※名義人が本人、配偶者以外の場合は名義人の同意が必要

手続き場所:市役所(各支所含む)、年金事務所

※道内各年金事務所の所在地は下記リンクをご覧ください。

手続きに必要なもの:クレジットカード、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

-

日本年金機構ホームページ「道内各年金事務所の所在地」(外部リンク)

街角の年金相談センターでは手続きできません

【Pay-easy(ペイジー)での納付】

利用するためには「ねんきんネット」の登録が必要です。登録方法は、下記リンク「ねんきんネットの登録方法」をご覧ください。

納付できる保険料は前月分以前の国民年金保険料と追納の申し込みが承認された期間の保険料のみです。

前納をご希望の方は、前納の納付書に記載してある「収納機関番号(5桁)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」を金融機関等に設置されたPay-easy(ペイジー)対応のATMに入力することで納付できます。納付書がない場合は前納の申請が必要です。

<インターネットバンキングを利用している方>

「ねんきんネット」からインターネットバンキングにPay-easy(ペイジー)納付に必要な情報が連携されますので、納付書がなくても納付できます。

<インターネットバンキングを利用していない方>

「ねんきんネット」上に表示される「収納機関番号(5桁)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」を金融機関等に設置されたPay-easy(ペイジー)対応のATMに入力することで納付できます。※コンビニエンスストアに設置されているATMでは納付できない場合があります。

※詳しくは、下記リンク「ねんきんネットを活用した納付書によらない納付」をご覧ください。

国民年金保険料の前納割引き

国民年金保険料はまとめて前払い(前納)することで納付額が割引きになります。

※口座振替、クレジットカードによる4月からの6ヶ月前納は2月末頃までに申請が必要です。10月からの6ヶ月前納は8月末頃までに申請が必要です。

1年前納及び2年前納の申込みは随時行っています。

|

前納の種類 |

納付額(割引き額) |

納付額(割引き額) |

納付額(割引き額) |

納付額(割引き額) |

納付額 |

|---|---|---|---|---|---|

| 納付書払い(電子決済含む) クレジットカード払い |

409,490円 |

206,390円 |

104,210円 |

―

|

17,510円 |

| 口座振替 |

408,150円 |

205,720円 |

103,870円 |

17,450円 |

17,510円 |

※前納した後に厚生年金・共済組合に加入したことにより過払い分が発生した場合は、後日、過払い分が日本年金機構より還付されます。(ただし、過去に保険料未納期間がある場合は充当されることがあります)

【手続きに必要なもの】

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

- 口座振替希望者:通帳またはキャッシュカード、金融機関届出印 ※印鑑やサインの必要のないネット銀行は指定できません

- クレジットカード納付希望者:クレジットカード

※市役所に行くことができない方は郵送でも手続きができますのでお問い合わせください。

国民年金保険料の免除制度

経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることが困難な場合に、納付せず『 未納 』にしておくと日本年金機構により本人、配偶者、世帯主の財産が差し押さえられる場合があるほか、急な病気やケガなどにより障がいが残ったり、死亡したときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れなくなる場合があります。そのような不測の事態を防ぐために国民年金保険料の免除制度があります。

申請免除(全額免除・4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予制度

申請免除(全額免除・4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

7月から翌6月を一つの年度として『本人、配偶者、世帯主』の前年(1月から6月は前々年)の所得に応じて、申請により保険料の全部または一部が免除になる場合があります。

納付猶予制度(50歳未満の方に限る)

7月から翌6月を一つの年度として『本人、配偶者』の前年(1月から6月は前々年)の所得に応じて、申請により保険料の納付が猶予される場合があります。(猶予された保険料の納付は強制ではありません)

※世帯主の方に一定の所得がある場合に利用できます。

納付額および将来の年金受給額への反映割合

|

免除区分 |

納付額(令和7年度の1ヵ月分) |

年金額への反映割合 ※ |

|---|---|---|

| 全額免除 |

― |

1/2 |

| 納付猶予 (50満の方に限る) |

― |

0 |

| 3/4免除(1/4納付) |

4,380円 |

5/8 |

| 半額免除 |

8,760円 |

3/4 |

| 1/4免除(3/4納付) |

13,130円 |

7/8 |

※ 定額の保険料を納付した場合を1とする

【手続きに必要なもの】

- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)

- 離職票等の離職を証明するもの(前年または前々年の所得が一定以上の方のみ)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

※市役所に行くことができない方は郵送でも手続きができますので、お問い合わせください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

学生納付特例制度

保険料を納めることが困難な学生の方が将来、年金を受け取ることができなくなることなどを防止するため、前年または前々年の所得に応じて、申請により保険料の納付が猶予される場合があります。

|

免除区分 |

納付額 |

年金額への反映割合※ |

|---|---|---|

|

学生納付特例 |

― |

0 |

※学生の方は、申請免除・納付猶予の申請はできません。

【手続きに必要なもの】

- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)

- 学生証または在学証明書

- 離職票等の離職を証明するもの(前年または前々年の所得が一定以上の方のみ)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

※市役所に行くことができない方は郵送でも手続きができますので、お問い合わせください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

産前産後期間の国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産をした場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

- 出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

- 出産日が平成31年2月以降の方が対象です。

【申請期間】出産予定日の6ヶ月前から申請可能(申請期限はありません)

【申請に必要なもの】

- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)

- 母子手帳(出産前申請の場合のみ)

- 戸籍謄本(子が別住所の場合のみ)

- 死産証明書(死産・流産の場合のみ)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ※代理人が手続きする場合は原則、委任状が必要

※市役所に行くことができない方は郵送でも手続きができますので、お問い合わせください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

国民年金給付の種類

老齢基礎年金(65歳になったとき)

保険料を納めた期間や免除を受けた期間が10年以上ある方が、65歳になったときから受けられます。

【年金額(年額)】

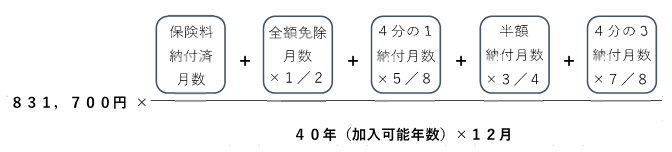

831,700円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円となります。

【計算式】

※国民年金保険料の一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納付していない場合、未納期間扱いとなります。そのため、上記計算式においては、それぞれ4分の3免除は4分の1納付、半額免除は半額納付、4分の1免除は4分の3納付と表記しています。

※平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は1/3、4分の1納付は1/2、半額納付は2/3、4分の3納付は5/6で計算します。

障害基礎年金(病気やけがで障がい者になったとき)

次の条件すべてにあてはまる方に支給されます。

- 国民年金に加入している間に初診日がある病気・けがで障がいの状態になったとき。(20歳前や60歳以上65歳未満で国民年金に加入していない期間で日本国内に住んでいる間に初診日がある場合も含みます)

- 障がい認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、その間に症状が固定した日)または障がい認定日以後の障がいの程度が国民年金法で定める1級または2級であること。

- 一定の保険料納付要件を満たしていること。

※20歳前の病気・けがで障がい者になった場合は、20歳から受けられます。(一部例外あり)

【年金額(年額)】

1級障がい:1,039,625円/2級障がい:831,700円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1級障がいが1,036,625円、2級障がいが829,300円になります。

※18歳未満の子(障害基礎年金2級相当以上の障がいのある子は20歳未満)がいる場合は子の加算額が加算されます。

子の加算額は2人目まで1人あたり239,300円、3人目以後1人あたり79,800円

遺族基礎年金(一家の働き手が亡くなったとき)

次のいずれかに該当する方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた未婚の子がいる配偶者または未婚の子に、子が18歳に達する年度の末日まで(1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

- 国民年金に加入している方で、一定の納付要件を満たしていること。

- 加入をやめた後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでおり、一定の保険料納付要件を満たしていること。

- 老齢基礎年金受給資格期間が25年以上あること。

【年金額(年額)】

・子がいる配偶者が受け取るとき

831,700円+子の加算額

・子が受け取るとき(以下の金額を子の数で割った額が1人当たりの額)

831,700円+2人目以降の子の加算額

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額829,300円となります。

※子の加算額は2人目まで1人あたり239,300円、3人目以後1人あたり79,800円

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、令和元年10月からの消費税率引き上げ分を活用し、前年または前々年※の公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

年金生活者支援給付金の受け取りには、支給要件を満たしたうえで請求手続きが必要です。

※令和7年度(令和7年10月~令和8年9月分)は令和6年の収入・所得で審査になります。

制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

以下の全てを満たしている方が受け取ることができます。

- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している。

- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税

- 前年または前々年の公的年金等収入額※とその他の所得額の合計額が 909,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円)※障害年金、遺族年金等の非課税年金は含みません。

【給付額(令和7年度:令和7年4月~令和8年3月分)】次の1と2の合計額

- 保険料納付済額に基づく額 5,450円×保険料納付済期間÷480月

- 保険料免除期間に基づく額 基準額×保険料免除期間÷480月

※前年または前々年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が809,000円から909,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は806,700円から906,700円)の方は1に一定割合を乗じた額と2の合計額

※2の基準額は免除区分に応じて国が定める額(毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します)

給付額の詳しい計算方法は下記リンクをご覧ください。

障害年金生活者支援給付金

以下の全てを満たしている方が受け取ることができます。

- 障害基礎年金を受給している

- 前年または前々年の所得額が 4,794,000円 + 扶養親族の数×38万円

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円となります。

【給付額(令和7年度:令和7年4月~令和8年3月分)】

- 障害基礎年金の障害等級1級 6,813円(月額)

- 障害基礎年金の障害等級2級 5,450円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

以下の全てを満たしている方が受け取ることができます。

- 遺族基礎年金を受給している

- 前年または前々年の所得額が4,794,000円 + 扶養親族の数×38万円

※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族は63万円となります。

【給付額(令和7年度:令和7年4月~令和8年3月分)】

5,450円(月額) ※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の人数で割った額がそれぞれに支給されます。

年金生活者支援給付金の注意事項

次のいずれかに該当した場合は、各年金生活者支援給付金は支給されません。

- 日本国内に住所がないとき

- 年金が全額停止のとき

- 刑事施設等に拘禁されているとき

※ 1または3に該当する場合は必ず届出が必要となりますので下記の専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。

年金生活者支援給付金に関する詳細は「給付金専用ダイヤル」にお問い合わせください。 0570-05-4092

※050から始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-5539-2216

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付期間・免除期間が10年以上(平成29年7月31日以前は25年以上)ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻期間のある生計同一の妻に60歳から65歳までの間支給されます。ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していた場合は、寡婦年金は支給されません。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合は、いずれか一方を選択しなければなりません。

【年金額】

夫が受けることのできた老齢基礎年金額の4分の3。(ただし、付加年金は加算されません)

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を36ヵ月以上納めた方が年金を受けないまま亡くなったときに、生計同一の遺族(配偶者、子、父母等)に支給されます。ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる方がいる場合は、支給されません。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合は、いずれか一方を選択しなければなりません。

| 保険料を納めた月数 |

金額 |

|---|---|

| 36ヶ月以上180ヶ月未満 |

120,000円 |

| 180ヶ月以上240ヶ月未満 |

145,000円 |

| 240ヶ月以上300ヶ月未満 |

170,000円 |

| 300ヶ月以上360ヶ月未満 |

220,000円 |

| 360ヶ月以上420ヶ月未満 |

270,000円 |

| 420ヶ月以上 |

320,000円 |

※保険料免除期間がある場合、免除区分に応じて月数が調整されます。

付加保険料を36ヵ月以上納めている場合、上記金額に8,500円が加算されます。

年金請求の手続き先

年金を受けようとするとき

【市役所で請求手続きできる年金】

- 第1号被保険者期間のみの方の老齢基礎年金および年金生活者支援給付金

- 障害基礎年金、障害基礎年金のみを受給している方の障害年金生活者支援給付金

- 遺族基礎年金、遺族基礎年金のみを受給している方の遺族年金生活者支援給付金

- 寡婦年金

- 死亡一時金(国民年金第1号被保険者の方が亡くなった場合に限る)

【手続きに必要なもの】

請求する年金種別や請求する方の過去の年金加入状況等により必要書類が違うため、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご用意の上、国民年金担当にご相談ください。

※上記以外の年金請求は日本年金機構(下記リンク参照)または各共済組合へお問い合わせください。

年金を受給していた方が亡くなったとき

亡くなられた時点で生計同一の親族がいる場合、亡くなった月分までの年金を未支給年金として親族が受け取ることができます。

【市役所で手続きできる年金】

障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、または寡婦年金のみを受給していた方が亡くなったとき。

※上記以外の方が亡くなった場合は日本年金機構(下記リンク参照)または各共済組合へお問い合わせください。

年金に加入中の方が亡くなったとき

国民年金第1号被保険者の方が亡くなった方場合、その方が過去に加入されていた年金種別や保険料の納付状況、生計同一の親族の有無などにより、遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金が支給される場合があります。

※国民年金第3号被保険者の方、厚生年金、共済年金に加入中の方が亡くなった場合は日本年金機構(下記リンク参照)、または各共済組合へお問い合わせください。

年金制度についてもっと詳しくは

国民年金基金

国民年金基金は、老後に受け取る国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、より豊かな老後を保障する公的な年金制度です。自営業の方やフリーランスの方など国民年金第1号被保険者で国民年金保険料を定額で納めている方が加入して、掛金の全額が課税所得から控除され、受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

詳細は北海道国民年金基金のホームページで確認してください。

外部へのリンク

-

公的年金シミュレーター(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

試験運用中

働き方・暮らし方の変化に応じて、将来受給可能な年金額を簡単に試算することができます。(ID・パスワードの登録は必要ありません)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境市民部 市民課 国民年金担当

〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階

電話:0133-72-3122 ファクス:0133-75-2271

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。