国民健康保険の給付について(高額療養費等)

医療費の自己負担割合

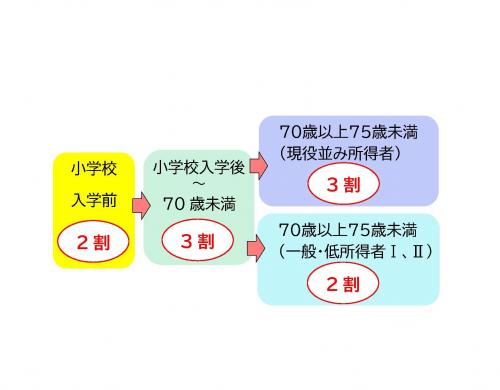

病気やケガ、歯の治療(保険外診療または給付が制限されるものは除く)を受けたときにかかった費用は下記の割合が自己負担となり、残りを国保が負担します。

やむを得ない事情でマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたときなどは、後日請求することにより国保から同じ割合で支給を受けられます。

高額療養費(限度額適用・減額認定証の交付)

同一月内の医療費(保険適用分に限る)が、世帯の所得状況により定められている自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。

また、高額な外来診療や入院される際にはマイナ保険証を利用するか、事前に国保の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関等に提示すると、適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。

マイナ保険証があると事前の交付申請が不要で、急な入院等の際にも安心ですので、ぜひご利用ください。

なお、認定証の交付を希望する方(マイナ保険証を利用せず、紙の認定証が必要な方)の新規申請は、従来どおり随時受付しています。有効期限は毎年7月末日で、自動的には更新されません(途中で70歳に到達する方と、一部の外国籍の方は例外あり)ので、引き続き必要な方は再度、交付申請が必要です。

有効期限の年度更新は、例年7月1日より申請受付を開始して、7月下旬から交付しています。マイナ保険証の利用を前提として、交付申請に係る案内文書は送付しませんので、期限に注意して引き続き必要な方は忘れずに申請書を提出してください。

70歳未満の方

個人の医療費の自己負担額が、同一月内に同一医療機関で21,000円以上となる場合が2か所(2人)以上あったとき、世帯内でその金額を合算して限度額を超えた分は、申請により支給を受けられます。

また、同一世帯の70歳から74歳までの方の医療費と合算できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

(注)同一医療機関であっても、外来・入院・歯科は別々に計算。調剤薬局における自己負担額は、処方せんの発行元である医療機関と合わせて(同一医療機関での自己負担とみなして)計算します。

70歳から74歳までの方

外来のみのときは個人ごと、外来と入院があるときは世帯ごと計算し、金額に関係なく合算することができます。

個人または世帯で合算して限度額を超えた分は、申請により支給を受けられます。また、同一世帯の70歳未満の方の医療費と合算できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

- 血友病など厚生労働大臣が指定した疾病については、医療費が1万円を超えた分を国保が負担します。ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者、もしくは同一世帯に未申告の国保加入者がいる場合は、2万円となります。

- 自己負担限度額を超えた分の高額療養費支給申請には、医療機関の領収書と印鑑、振込先口座のわかるものが必要です。

入院中の食事療養費

住民税非課税世帯の方は入院中の食事療養費について、軽減を受けることができます。

該当する方はマイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。※高額療養費の取扱いを兼ねています。

認定証の交付を希望する方(マイナ保険証を利用せず、紙の認定証が必要な方)は、有効期限が切れても自動的には更新されませんので、引き続き必要な方は再度、交付申請が必要です。

有効期限の年度更新は、例年7月1日より申請受付を開始して、7月下旬から交付しています。交付申請に係る案内文書は送付しませんので、期限に注意して引き続き必要な方は忘れずに申請書を提出してください。

なお、マイナ保険証を利用している方であっても、過去1年間で入院日数が90日を超えるときは、さらに軽減となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

療養費

医師の指示で治療目的のコルセットを作ったときなどは、いったん代金の全額を負担しなくてはなりませんが、後で国保に請求すると、国保で算定した費用の7割分または8割分が支給されます。これを療養費といいます。

療養費が支給されるのは次のようなときです。

- 出先でマイナ保険証や資格確認書を提示できなかった、あるいは健康保険の変更手続前に、やむを得ず自費で医療機関等を受診したとき

- 医師の指示で治療目的のコルセット等の補装具を作成装着したとき

- 医師の同意のもと、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき

- 柔道整復の施術を受けたとき(負傷原因が明らかな急性の外傷など、保険適用には一定の条件あり)

請求に必要なものは、それぞれ異なるのでお問い合わせください。なお、上記のうち3と4は、大部分の施術機関で受領委任方式が導入されており、実際の自己負担は2割または3割で済みます。

出産育児一時金

国保の被保険者が出産したとき(妊娠12週以上の死産を含む)は、出産育児一時金として48万8,000円〔産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産の場合は50万円〕を支給します。(他の健康保険から支給される場合を除く)。

原則、出産費用として出産育児一時金を国保から医療機関等へ直接支払うこととなっていますが(=「直接支払制度」)、給付される一時金より実際の出産費用が少なかった場合は、差額分を石狩市国民健康保険課へ請求してください。

なお、実際の出産費用が給付される一時金を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関等へお支払いください。

差額分請求に必要なもの※差額請求者は国保世帯主です

- 医療機関等が発行した出産費用の内訳が記載された明細書

- 医療機関等と交わした直接支払合意文書

- 振込先口座がわかる通帳等(世帯主または出産した被保険者の口座でも可)

- 印鑑

直接支払制度を利用しない方は、出産後に世帯主へ出産育児一時金を支払うことも可能です(その場合は出産費用の全額を医療機関等へ一旦、ご自身でお支払いいただくことになります)。

葬祭費

国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円を支給します。喪主の印鑑、振込先口座がわかる通帳等をお持ちいただき、手続きをお願いします。

被保険者との関係によっては喪主であることを確認するため、会葬礼状や葬儀費用の領収書等の提示をお願いする場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 国民健康保険課 給付担当

〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階

電話:0133-72-3633 ファクス:0133-75-2271

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。