荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 北前船寄港地・船主集落 石狩市

石狩市北前船寄港地船主集落として日本遺産に

「日本遺産(Japan Heritage)」は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定する事業。

「北前船寄港地・船主集落(きたまえぶねきこうち・せんしゅしゅうらく)」は、北前船の寄港地を一体的にとらえ、港町同士の文化交流や、大きな富を生んだ北前船のストーリーを示した日本遺産として、石狩市を含む全国の38 市町が認定された。

石狩は、認定された寄港地の最北にある北前船の重要な目的地だった。

石狩と北前船の結びつきを探っていこう。

※全国の北前船寄港地・船主集落については以下の画像をクリックして下さい。(外部サイトに接続します。)

日本遺産に認定された38市町の北前船船主集落

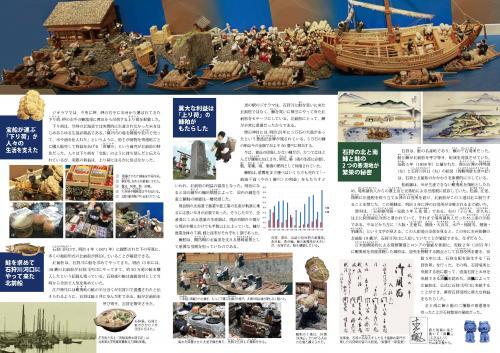

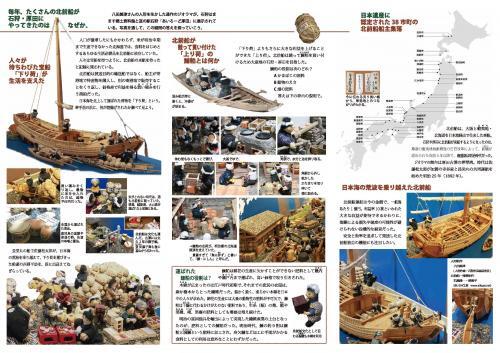

北前船は、大阪と蝦夷地(えぞち)・北海道を日本海経由で往来した商船。

石狩や厚田に北前船が来航するようになったのは、幕府の蝦夷地直轄により、松前藩の道南三港以北への航行禁止が終了した安政2年以降で、最盛期は明治時代だった。

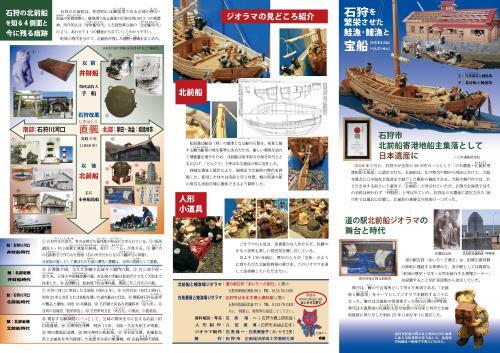

道の駅石狩「あいろーど厚田に」展示中のジオラマの舞台は厚田古潭の押琴湾。時代は佐藤松太郎が加賀の寺谷家と長栄丸の共同運航を始めた明治25 年(1892 年)。

石狩市の日本遺産構成文化財

旧長野商店

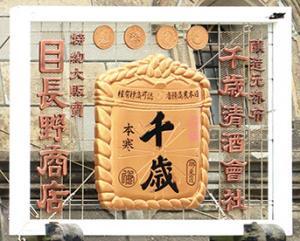

北前船で財をなした新潟県出身の長野徳太郎が、明治7年(1874年)に親船町で創業し、米、塩、呉服、反物販売のほか、酒造を営んだ石狩を代表する商店の一つ。

現在保存されている店舗と蔵は、木造の骨組みの外側に920個あまりの軟石が積まれた耐火性の高い木骨石造(もっこつせきぞう)の工法で、瓦屋根や卯建(うだつ)と洋風のアーチ窓という和洋折衷(わようせっちゅう)の特徴を持つ。

正面の「千歳」という酒の看板には、「堺」という地名が書かれている。

北前船の積荷として運ばれた「堺酒」は、夏まで変質しない高級酒として人気があったという。

連絡先

所在地 石狩市弁天町30-4

電話 0133-62-3711(いしかり砂丘の風資料館 付属施設)

休館 火曜日、共通入館料 大人300円

古潭神社の神輿

明治13年(1880年)に押琴湾に大嵐の波風が押し寄せ、停泊していた北前船の多くが被害にあった。

この時に何の損害も受けずにすんだ久吉丸の船主が「神仏の加護である」と喜び、翌年大阪から神輿を積んできて奉納した。

自然と向き合う北前船の危険な面と船主の信仰を伝えるストーリーである。

連絡先

所在地石狩市厚田区古潭

電話0133-78-2417(厚田神社に同じ)

※通常非公開

金大亭

明治13 年(1880 年)に、新潟出身の石黒サカにより創業された料亭。石狩鍋を考案した店として知られている。

創業時の建物が現在もそのままに残されていて、北前船主らでにぎわった時代の雰囲気をしのぶことができる。

連絡先

所在地石狩市新町1

電話0133-62-3011

※石狩鍋を含む鮭鱒料理コースを提供。完全予約制。

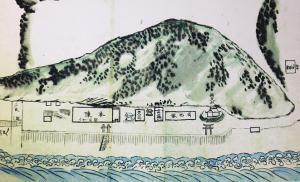

厚田神社の船絵馬

厚田神社の境内に、明治24年(1891年)に5万石という未曾有の豊漁があったことを記した「豊漁記念碑」が残されている。

5万石の鰊粕の生産に要する生鰊は約4万トン。販売価格は現在の金額で約50億円になる。

この碑文は、鰊の大漁漁獲地であった石狩湾・厚田に、多くの北前船が来航した理由を伝えている。

明治中期に奉納された厚田神社の船絵馬は、北前船と鰊漁で繁栄した厚田の様子を今日に伝える貴重な資料である。

連絡先

所在地石狩市厚田区厚田1番地

電話0133-78-2417

※例祭日祝日「海の日」の前日に公開(通常非公開)

石狩八幡神社鳥居(令和元年5月追加認定)

この鳥居は元々石狩弁天社のものであったが、明治7年に弁天社地内に石狩八幡神社が移った際、開拓史の命により石狩弁天社が現在の所在地に移され、鳥居だけが残されたものである。

石狩弁天社には村山家をはじめとする石狩場所にかかわる商人、役人から寄進された歴史的遺物が残されている。

その一つが、瀬戸内兵庫県産の白御影石製の石鳥居である。

石柱には、「奉海上文化十年願主等場所請負人中同秋味建船中」と刻まれている。

北前船による、瀬戸内とのつながりを今日に伝える遺構である。

連絡先

所在地 石狩市弁天町1番地

電話 0133-

石狩弁天社狛犬(令和元年5月追加認定)

現在の石狩弁天社の拝殿正面に福井県産の笏谷石で作られた、一対の狛犬がある。

大きさは22センチ、胴体にはわずかに金彩、目は銀彩、口には朱が施されている。

胴体から前足にかけて「荘内酒田柏屋九衛門船上乃り九兵工天党船」及び「酒田秋田」と墨で書き込まれている。

北前船で奥州と蝦夷地を結び、石狩場所に係わった船乗りが、航海の安全を祈願して奉納したものであり、江戸時代後期の寄港地のつながりを今日に伝える貴重な文化財である。

連絡先

所在地 石狩市弁天町22番地8

電話 0133-

旧白鳥番屋(石狩市はまます郷土資料館)(令和元年5月追加認定)

安政3年(1856年)白鳥栄作が鰊漁業を経営したのが白鳥場所の始まりであり、2代目となる白鳥浅吉によって明治32年(1899年)に建設されたのが旧白鳥番屋である。

現在は、石狩市はまます郷土資料館として活用されており、当時の様子を再現した人形、ジオラマ、当時使用されていた漁具等を展示している。また建築様式についても当時のままの姿で残されており、鰊漁によってもたらされた栄華の面影が垣間見える。

連絡先

所在地石狩市浜益区浜益77番地1

電話0133-79-2402

※入館料300円毎週火曜日及び冬季間閉館

浜益沖揚げ音頭(令和元年5月追加認定)

鰊を沖で揚げるときに歌われていたのが、労働歌である「沖揚げ音頭」である。鰊漁の姿を現在まで残そうと、地元の小学生が引き継ぎながら、演出等を工夫し、現在の姿となっている。

舟こぎ歌から始まり、沖揚げ音頭、ソーラン節と当時の鰊漁の姿を再現して残している。

連絡先

所在地石狩市浜益区浜益2番地3石狩市浜益支所生涯学習課

電話0133-79-2114

※毎年、はまますふるさと祭り(9月)にて披露している。

北前船パンフレット

北前船のパンフレットは下記リンクからダウンロード下さい。

- 新しいパンフレット「石狩を繁栄させた鮭漁・鰊漁と宝船(きたまえぶね・べんざいせん)」が完成しました(平成31年3月)。

-

石狩を繁栄させた鮭漁・鰊漁と宝船(きたまえぶね・べんざいせん) (PDF 1.0 MB)

(平成31年3月完成)

北前船こども交流拡大プロジェクト

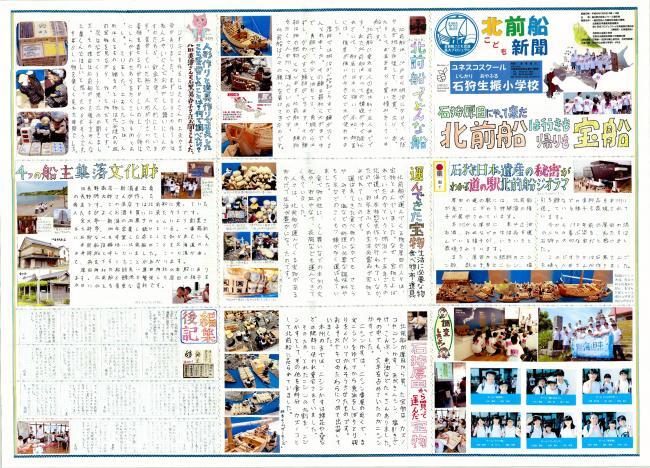

「北前船こども交流拡大プロジェクト」は、日本遺産に認定された寄港地38市町の小学生が、地元に北前船が築いた港の文化・特徴・功績を学び全国で共有する取り組みです。

本プロジェクトの一環として、石狩市は「北前船こどもワークショップ」に参加しました。

「北前船こどもワークショップ」は、38市町の中から15道府県15市町のモデル校15校を選び、北前船が地元にもたらした文化や歴史を楽しみながら学ぶとともに、日本経済を支えた役割について再認識させることをねらいとしたものです。

石狩市からは生振小学校の5・6年生が参加し、ワークショップは2日に分かれて開催しました。

北前船石狩こどもワークショップの様子

ワークショップの様子は、平成30年石狩観光トピックスのページにまとめています。

下記の青字の部分をクリックしてご覧下さい。(別のページに移動します。)

-

平成30年 石狩観光トピックス

ワークショップ1日目(平成30年7月25日)の様子

-

北前船こども新聞「石狩厚田にやってきた北前船は行きも帰りも宝船」 (PDF 3.5 MB)

-

平成30年 石狩観光トピックス

ワークショップ2日目(平成30年12月17日)の様子

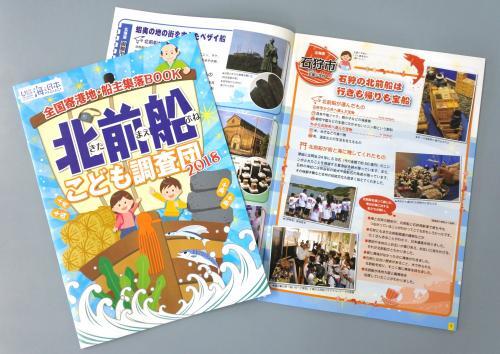

「全国寄港地・船主集落Book北前船こども調査団2018」

石狩市を含む38市町の寄港地・船主集落について、モデル校の調査をもとにまとめられました。

- 北前船石狩こどもワークショップの様子をまとめた動画がYoutubeに公開されました

平成31年1月13日(日曜日)にHbcで放送された石狩のワークショップの映像がYoutubeに公開されました。

下記の青字の部分をクリックすると、外部の動画サイトに繋がります。

北前船こども交流拡大プロジェクト日本財団海と日本Projectinガッチャンコ北海道2018#27

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 観光課

〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階

電話:0133-72-3167 ファクス:0133-72-3540

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。