行事・講座案内2007年度

テーマ展 未来へつなげ!資料館のお宝展

2007年12月22日(土曜日)から2008年3月30日(日曜日)

資料館にとっての「お宝」とは?

資料館では、

「古い写真が出てきました」

「昔、家で/仕事場で使っていたものだけど…」

「海でこんな珍しい物を拾ったよ」

と、みなさんから連絡や寄贈していただくことがあります。

それは資料館にとって、次の世代へと過去・現在の時代を伝え残すことができる、

ありがたい“お宝”との出会いです。

この一年は、どのようなものに出会ったのか?

2007年の寄贈品を中心に、展示をおこなってみました。

おもな展示資料は…

- 石狩油田の模型

- 手回し計算器

- 石狩郡漁場実測図

- ルリガイ

- などなど…

石狩ビーチコーマーズ/冬の漂着物

2008年2月24日(日曜日)

-

2008年冬の漂着物

今回の採集物は?

テーマ展 アオイガイ/カイダコ

2007年9月15日(土曜日)から10月28日(日曜日)

アオイガイと呼ばれる貝殻を持つタコ、カイダコ。

本来は温帯・熱帯の暖かい海に生息していますが、2005年と2006年、大量に北海道まで漂流してきました。

アオイガイの謎に迫りました。

連続講座 石狩大学博物学部専門課程(全4回)

2007年10月6日(土曜日)、10月20日(土曜日)、11月10日(土曜日)、11月24日(土曜日)

石狩の自然と歴史の講座、今度は「専門課程」!

石狩って、どんなところ?その答えを、学芸員が写真や図を使ってわかりやすく解説。

講座日程 10月6日(土曜日)

科目

石狩地球科学II/石狩漂着物学

講師

志賀健司 いしかり砂丘の風資料館学芸員

石狩の浜には生物から人工物まで、海流に運ばれていろいろな物が漂着します。

そこから見えてくる海の世界を紹介します。また、2005と2006年の秋、道内の日本海側各地でタコがつくる貝「アオイガイ」の大量漂着現象が見られました。

その謎に迫ります。

講座日程 10月20日(土曜日)

科目

石狩考古学II/アイヌ文化への道のり

講師

石橋孝夫 いしかり砂丘の風資料館学芸員

北海道の文化は、縄文、続縄文、擦文などを経てアイヌ文化へとつながっています。

とくに、縄文時代の伝統を受け継いだ続縄文時代はアイヌ文化と強い結びつきがあります。例えば紅葉山33号遺跡の弓の文様などがそれです。今回の講座では、こうしたアイヌ文化へとつながる要素について述べます。

講座日程 11月10日(土曜日)

科目

石狩動植物学II/石狩砂丘植物学

講師

内藤華子 石狩浜海浜植物保護センター専門職員

石狩浜には、豊かに植物が茂り花々が彩る、美しい海岸砂丘の風景が広がります。

砂丘に育つ植物は、根茎や葉に特徴をもち、厳しい環境に適応しています。美しい花が実を結ぶためには、昆虫の訪花が不可欠です。豊かな植物相、昆虫相は、動物や野鳥の生活を支えます。しかし、砂丘の植生は変化を続け、砂丘の原風景は変わりつつあります。

講座日程 11月24日(土曜日)

科目

石狩歴史学II/石狩改革論

講師

工藤義衛 いしかり砂丘の風資料館学芸員

古文書「石狩御用留」は、「石狩改革」が進められた幕末の石狩の様子を伝える資料です。「石狩改革」により、石狩がどのように変わり、その後の石狩にどのような影響を与えたのか。「石狩御用留」をもとに、見てゆきたいと思います。

石狩ビーチコーマーズ/秋の漂着物

2007年10月21日(日曜日)

-

2007年秋の漂着物

今回の収穫は?

テーマ展 石狩の浜の貝

2007年7月8日(日曜日)から9月13日(木曜日)

![]()

![]()

石狩にはどんな貝がいる?すべて見せます!

資料館ボランティアの伊藤静孝さんのコレクションから、石狩浜や小樽大浜などで見られる貝殻54種+αを展示。

体験講座 化石のレプリカをつくる

2007年8月18日(土曜日)

アンモナイトなどの化石から本物そっくりのレプリカ(複製品)を作りました。

額に入れて学名もつけ、立派な展示資料が完成!

体験講座 土器づくり教室

2007年7月22日(日曜日)、8月5日(日曜日)

成形(粘土で形をつくる)と野焼き(屋外で土器を焼く)の2回に分けて、古代人と同じ方法で縄文土器を作りました。

(2回目は8月4日(土曜日)の予定が雨のために8月5日(日曜日)に変更)

オトナの体験講座 化石複製計画

2007年7月14日(土曜日)

アンモナイトや石狩産貝化石などから、博物館の技法でレプリカを製作しました。

大人限定のため、みなさん子どもを気にせず、思う存分に作業に取り組めました。

体験講座 勾玉づくり教室

2007年7月8日(日曜日)

勾玉とは、古代の人々が石で作り、首にかけていた装身具です。

今回は、色のついた石(ピンク、薄黄色、水墨模様、モザイク模様)や管玉も使って、オリジナル作品を作りました。

(ボランティア「いしかり砂丘の風の会」主催)

野外講座 地層をしらべる

2007年6月24日(日曜日)

厚田油田跡の石油の滲出や望来海岸で見られる地層(望来層、当別層)を観察し、800万年前の貝化石や、メノウを探しました。

テーマ展 石狩のチョウザメと鮫様(さめさま)

2007年4月28日(土曜日)から6月4日(月曜日)

2005年3月に石狩湾で混獲された、体長1.5メートルのダウリアチョウザメ。

北海道開拓記念館で剥製にしたものが、初公開のために石狩に里帰りしました!

来館者のみなさんは、チョウザメの大きさに驚いていました。

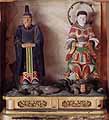

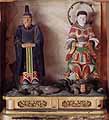

さらに2007年3月、北海道指定文化財となった石狩弁天社の鮫様こと、「妙亀法鮫大明神」像も、特別に展示公開しました。

石狩川の主チョウザメが、神様として祀られたもので、普段は見ることができない、非常に貴重な機会でした。

(2007年4月28日から6月4日開催:解説パンフレットより)

チョウザメという魚

硬骨魚綱軟質亜綱チョウザメ目チョウザメ科、ヘラチョウザメ科

- *チョウザメの仲間(チョウザメ目)は全部で25から27種いると言われているが、分類は混乱していて、確定されていない

- *サメの仲間(軟骨魚綱)ではない

チョウザメは、淡水域(河川や湖沼)、種によっては海域にも生息する、大型の魚類です。形態は次のような特徴をもっています。

- 大きく硬いウロコが5列に並んでいる。

- 吻(口先)がとがっている。

- 頭の下面に口がある。

- 口の前方に4本のヒゲがある。

- 尾は上下に非対称。

チョウザメの生態

北半球の温帯から寒帯に分布しています。特に北アメリカ沿岸、ロシア沿岸と河川、カスピ海、バルト海などに多く見られます。

一部を除いて、エビやカニ、二枚貝などの底生動物を主に食べています。一生淡水域で暮らす種と河川と海とを行き来する種とがありますが、後者でも、産卵は河川に遡上して行ないます。卵を産むようになるまで10年以上かかりますが、それ以降は一生に何度も産卵します。

チョウザメは非常に長寿で、大型になる魚です。大きいものでは、体長8メートル、体重2トンにもなります。最高齢は153歳という記録もあります。

石狩のチョウザメ

チョウザメは、日本近海では北海道や東北の沿岸で見られることがあり、河川では、石狩川、天塩川、釧路川、十勝川に遡上していました。明治時代には、ロシア人がキャビアを採るために石狩川沿いでチョウザメ漁をしていたこともあったそうですが、昭和初期にはほとんど見られなくなってしまいました。

北海道にいたチョウザメは、ミカドチョウザメ(Acipenser mikadoi)とダウリアチョウザメ(Huso dauricus)の2種と考えられています。

近年の石狩(石狩川河口周辺、石狩湾)で捕獲・混獲されたチョウザメのうち、きちんと記録あるいは標本が残っている事例は4件あり、いずれもダウリアチョウザメです。

*ミカドチョウザメは、かつてはミドリチョウザメ(A. medirostris)と同一種とされていたが、近年、DNA解析から別種と考えられるようになってきた。

| 捕獲年 | 水域 | 体長 | 展示 |

|---|---|---|---|

| 昭和44(1969)年 | 石狩川河口 | 1.9メートル | (当展示) |

| 平成5(1993)年 | 石狩川河口 | 1.3メートル | |

| 平成16(2004)年 | 石狩川河口 | 2.3メートル | (観光センターで展示) |

| 平成17(2005)年 | 石狩湾 | 1.6メートル | (当展示) |

チョウザメの現状

日本国内では、チョウザメは絶滅したとされています。現在では、稀に沿岸や河口付近で捕獲されることがあるくらいです。

大正時代から昭和初期にかけて急激に減少した理由は明らかではありませんが、河川環境の悪化が原因ではないか、とも言われています。

また、世界的にも環境悪化や乱獲などにより個体数が激減しており、絶滅が危惧されています。

鮫様

「鮫様」とは、石狩弁天社(石狩市弁天町18)の妙亀法鮫大明神、あるいは宝珠山金龍寺(石狩市新町4)の妙鮫法亀善神のことです。ここでいう鮫とは、チョウザメのことと考えられています。チョウザメは、古くから石狩の人々に「石狩川の主」とされてきました。

弁天社の妙亀法鮫大明神像は、1825(文政8)年、石狩場所の元小屋支配人だった山田仁右衛門によって奉納されたものです(厨子の背面に記されています)。2体の像のうち、向かって右側が亀の背に乗った「妙亀」、左側は鮫の背に乗った「法鮫」です。

鮭漁の神様

石狩場所請負人の村山家には、鮫様にまつわる2つの伝説が残されています。

鮭漁の邪魔をする鮫を神として祀ったところ、大漁が続いた。

巨大な鮫が川をふさぎ、その化身が夢枕に現れたので、酒を供えたところ、鮫は姿を消して鮭の大漁が続いた。

このようなことからチョウザメは「鮭漁の神様」と考えられるようになりました。鮭大漁・海上安全・商売繁盛の神様とされています。

鮫様信仰は、アイヌの伝承と和人の信仰とが結びついた北海道独特の文化であることから、石狩弁天社の鮫様と金龍寺の鮫様は、平成19(2007)年3月、北海道の有形民俗文化財に指定されました。

参考文献

- 阿部宗明(1987)原色魚類大圖鑑.北隆館.

- 荒俣 宏(1989)世界大博物図鑑 第2巻 魚類.平凡社.

- バニスター, K. E.(1987)動物大百科 第13巻 魚類.平凡社.

- 石橋孝夫(1981)鮫神の誕生-石狩川の主伝説と妙鮫法亀大明神についての覚書き-.いしかり暦,2,21-32.

- 河村 博(2003)北海道の在来種チョウザメの記録と研究紹介.第1回在来種チョウザメの復活に関するシンポジウム報告書,在来種チョウザメの復活に関するシンポジウム実行委員会.

- 尾本直孝・前林 衛(2000)北海道近海のチョウザメに関する研究.研究報告770,北海道電力株式会社総合研究所.

- Omoto, N., Maebayashi, M., Hara,A., Adachi, S., Yamauchi, K.(2004)Gonadal maturity in wild sturgeons, Huso dauricus, Acipenser mikadoi and A. schrenckii caught near Hokkaido, Japan. Environ. Biol. Fish. 70, 381-391.

- 末広陽子(2003)私はチョウザメが食べたかった。.錦秋社.

- 柳井清治(2003)森林と水生生物(チョウザメ類のエサ環境).第1回在来種チョウザメの復活に関するシンポジウム報告書,在来種チョウザメの復活に関するシンポジウム実行委員会.

- 柳井清治(2005a)絶滅したチョウザメの生態と再生の可能性1.自然観察(74),9.

- 柳井清治(2005b)絶滅したチョウザメの生態と再生の可能性2.自然観察(76),4.

展示協力

北海道開拓記念館、石狩弁天社崇敬講社、種田昭夫(敬称略)

展示資料

| 資料名 | 属性等 | 所蔵 |

|---|---|---|

| ダウリアチョウザメ剥製 | 2005年3月 石狩湾 全長1.6メートル | 北海道開拓記念館 |

| ダウリアチョウザメ剥製 | 1969年9月 石狩川河口 全長1.9メートル | いしかり砂丘の風資料館 |

| 妙亀法鮫大明神像 | 1825年 全高38センチメートル(本体) | 石狩弁天社 |

| 妙亀法鮫大明神の石額 | 1838年 62センチメートル×29センチメートル | 石狩弁天社 |

| 狛犬 | 江戸時代 全高22センチメートル | 石狩弁天社 |

旧長野商店見学会

2007年4月29日(日曜日)

資料館の隣に移築・復元された、旧長野商店。

公開の初日、復元にあたった学芸員が、店内のオモテからウラまで案内しました。

石狩ビーチコーマーズ/春の漂着物

2007年4月15日(日曜日)

-

2007年春の漂着物

採集物をご披露!

このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育部 文化財課

〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館

電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。