いしかり博物誌/第15回

第15回 二つの鮫様

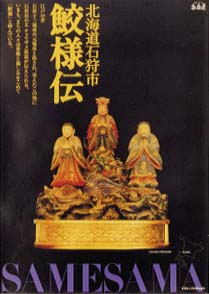

写真は今年の観光ポスターでモデルは「鮫様」です。これは本町地区の宝珠山金龍寺のものですが、実は市内にもう一つ同じ名前の神様があります。「鮫様」はその誕生の過程を追ってみると意外な秘密が隠されています。今回はこの神様のことを取り上げることにしましょう。

さて、ポスターの「鮫様」は正式には「妙鮫法亀善神(みょうこうほうきぜんしん)」といい、一八八九年(明治二十二年)、当時、同寺の有力な檀家だった古谷長兵衛が奉納したものです。金龍寺は札幌市近郊では最も古い日蓮宗のお寺で、創建は一八五七年(安政四年)です。

もう一つの「鮫様」は同じく本町地区の石狩弁天社にあります。こちらは一八二五年(文政八年)、山田仁右衛門が奉納したものです。正式には「妙鮫法亀大明神」といいます。

ところで、この二つの神様は鮭漁の神として、代々石狩市の漁業者にあつく信仰されてきました。

弁天社に伝わる伝説では、「江戸時代のある年の秋、石狩川河口に巨大な鮫が現われ河口に横たわり鮭のそ上を止めたので、困った場所請負人たちが弁天社に神として祭ったら鮭の大豊漁となった」となっており、豊漁と凶漁の両面をもった神様ということができます。

ここでいう鮫とは、海の鮫ではなく初夏、産卵で川をのぼるチョウザメのことです。松浦武四郎などはチョウザメが「石狩川の主」といわれているとを書いていますので、先の伝説はアイヌ伝説を元にできた可能性が強いと考えられます。

石狩地方のアイヌ伝説では、天の川は石狩川が天に写ったもので鮭が上る季節、天の川の河口に横たわる黒い影が見えると鮭が上がらないといい、その場合は地上で清めの儀式を行なって黒い影を追い払ったそうです。おそらく黒い影とは弁天社伝説にある巨大なチョウザメのことなのでしょう。

このようにみてくると「鮫様」はアイヌと和人双方の文化が混ぜんとなって生まれたと考えることが可能で、道内でもたいへん特異な存在で歴史的にも注目される神様といっていいでしょう。(石橋孝夫)

このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育部 文化財課

〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館

電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。