石狩の農業(先史・近世編)

石狩ファイル0126-01(2012年12月1日)

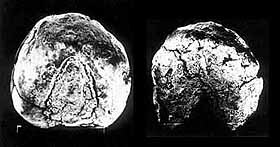

発見されたアワ(左)とキビ(右)

石狩で行われた農耕についての最も古い資料は、石狩紅葉山(もみじやま)49号遺跡の9世紀初めの住居跡から発見されたアワとキビの種子です。畑そのものは発見されていませんが、石狩での農耕は9世紀の擦文(さつもん)時代まで遡る可能性があります。

江戸の中ごろからは、石狩での農耕に関する記録が次々と現れます。天明6(1786)年頃に書かれた蝦夷(えぞ)地調査の報告書には「古来から蝦夷地では穀類の栽培が禁じられていたが、数年前イシカリというところの川上で稲をつくり、それなりの出来であったという。しかし松前(藩)に知られてしまい、種まで残らず取上げられてしまった。」という記述が見られます。また、村垣範正日記の安政5(1858)年12月10日の項に「蝦夷地イシカリの新米のことも申し上げ、小俵一俵を御用部屋に出した。」という記述があります。

これらが現在の石狩市域内での出来事かどうかは分かりませんが、その可能性は、十分考えられるところです。

万延元年(1860)年には、石狩に在住するものにジャガイモとアワが配られ、栽培が奨励されています。

幕府による「イシカリ改革」の際には、アイヌにも農具が配られ農業が奨励されており、この頃にはさまざまな形で農耕が行われていたことがうかがわれます。

(工藤義衛)

参考文献

- 石狩市教育委員会編(2005)石狩紅葉山49号遺跡発掘調査報告書.石狩市教育委員会.

- 札幌市教育委員会編(1989)新札幌市史第1巻通史1.札幌市.

- 山本正編(1996)近世蝦夷地農作物年表.北海道大学図書刊行会.

- 山本正編(1998)近世蝦夷地農作物地名別集成.北海道大学図書刊行会.

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育部 文化財課

〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館

電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。