キタホウネンエビ

石狩ファイル0120-01(2010年10月31日)

甲殻綱(こうかくこう)/鰓脚亜綱(さいきゃくあこう、ミジンコ亜綱)/無甲目(むこうもく、ホウネンエビ目)/ホウネンエビ科

キタホウネンエビとは

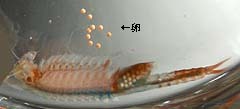

キタホウネンエビ(北豊年蝦、学名:Drepanosurus uchidai)は、淡水で生活する体長1.5から2センチメートルになる甲殻類です。名前にエビとつきますがエビの仲間ではありません。甲殻類ですが殻はなく、11対の脚を持ち、背中を下に向けて泳ぎます。本州の水田などでは近縁種のホウネンエビが見られ、これが大発生した年は豊作になる、と言われています。

生息地

キタホウネンエビは、世界でも石狩湾沿岸の海岸林と青森県の下北半島でしか分布が確認されていない、日本の固有種です。昭和31(1956)年に小樽市銭函(ぜにばこ)の海岸林で発見されました。青森県のレッドデータブックでは「Aランク」(最重要希少野生生物、県内では絶滅の危機に瀕している野生生物)に指定されています。 石狩の海岸林の中には、海岸線に平行な波状の微地形が続いています(花畔砂堤列(ばんなぐろさていれつ)、石狩ファイルNo.1参照)。キタホウネンエビは、春にその砂堤間の窪地に雪融け水が集まってできる、一時的な水たまり(融雪(ゆうせつ)プール)に生息しています。

生活史・生態

毎年4月上旬、積雪が融けて融雪プールができるとすぐ、孵化したキタホウネンエビが見られるようになります。3週間ほどで成熟し、直径約0.4ミリメートルの球形の卵を産みます。5月頃、プールが干上がるまでには成体は死滅しますが、残された卵は乾燥に強く、干上がった後も夏の高温と冬の低温にも耐え、翌年以降の春、再びプールが形成された時に孵化します。

生息地の現状

砂堤列地形は、本来は海岸から内陸の紅葉山(もみじやま)砂丘まで、5から6キロメートルの幅で広がっていました。しかし、農地や宅地の開発のために大部分は消失し、現在は幅1キロメートル程度の海岸林の中にしか残っていません。それに伴い、キタホウネンエビの分布域も大幅に縮小したと考えられます。 海岸林内では現在でも融雪プールは数多く形成されますが、広さや水量は積雪量や地下水位などによって毎年変わり、年によってはまったく水がたまらないプールも出てきます。また、すべてのプールでキタホウネンエビが見られるわけではなく、新たなプールで生息が確認される一方で、かつて生息していたプールで近年は見られなくなってしまう事例もあります。キタホウネンエビの生息環境は非常に不安定なのです。

(志賀健司)

参考文献

- 青森県環境生活部自然保護課(2000)青森県の希少な野生生物――青森県レッドデータブック.青森県.

- 北海道環境科学研究センター(2003)石狩湾新港地域浮遊生物(キタホウネンエビ)調査報告書.北海道環境科学研究センター.

- 五十嵐聖貴(2007)北海道石狩海岸林におけるキタホウネンエビの成長速度と生存期間.(日本生態学会講演要旨)

- 五十嵐聖貴(2006)キタホウネンエビ~石狩の林に棲む春の妖精~.石狩浜海浜植物保護センター企画講座配布資料.

- Kikuchi, H. (1957) Occurrence of a new fairy shrimp, Chirocephalopsis uchidai sp. nov., from Hokkaido, Japan (Chirocephalidae Anostraca). Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Ser. 6, Zoology, 13, 59-62.

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会社会教育部 文化財課

〒061-3372 北海道石狩市弁天町30番地4 いしかり砂丘の風資料館

電話:0133-62-3711 ファクス:0133-77-5011

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。